今回は社命で、平社員の僕が防火管理者になるための講習会に参加することになった。これまでは、わが社は社長が防火管理者も兼任してきたのだが、新しい体制になって、勤続年限だけ異様に長い防人に白羽の矢が立ったのである。「まあ、ディフェンダーも買ったことだし、わが社の火災のディフェンダーも引き受けてもらおう」ということになったのだろう。ということで、この講習会の模様も、防火管理者をFire Defender(正しくはFire Prevention Supervisorというらしい) と無理やりこじつけて、ピヨピヨ日記に書くことにしてしまった。

いつもは昼頃自転車で職場に向かうのだが、今日から二日間は名古屋の中心街の伏見にある中消防署に向かう。自転車は停めにくいようなので、久しぶりの通勤電車で、通常の会社員と同じ時間帯に栄という所に行き、そこから、20分ほどのウォーキング楽しみながら伏見の会場へ。

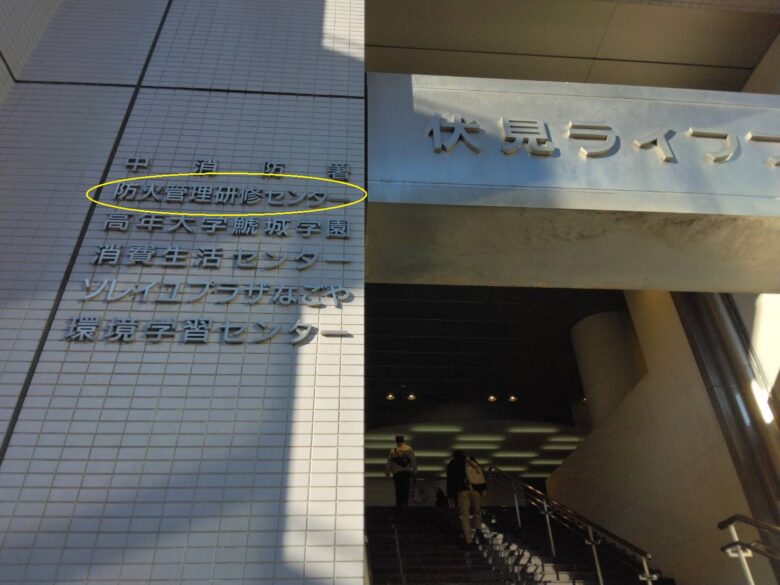

この高層ビルが今回の会場。一階は消防車や救急車が置かれていて、少年の頃に憧れたはしご車も駐車されていた。

防火管理研修センター以外にも色々あるんだなあー!

中に入ると子供向けの展示があって、思わず運転してみたくなってしまう防人でした。わーッ、はしご車だァー

いよいよ会場に入りますよ。一日目は座学ばかりで、朝9時から夕方4時まで永遠と講義漬け。

9:00~9:30 受付

9:30~9:50 オリエンテーション

9:50~10:40 事例から学ぶ防火管理

色々な具体例で、その火事の原因、防火管理の不十分さが招いた悲劇を学ぶ。

①…平成13年9月1日 東京都新宿区歌舞伎町 雑居ビル火災 死者44人、負傷者3人

三階のエレベータホールから出火(恐らく放火)。3階の雀荘に延焼、更に、階段を通して4階の飲食店にも燃え広がった。ほとんどの人が一酸化炭素中毒で死亡。防火管理者がおらず、防災意識が低かった。初期対応の遅れ。唯一の避難経路である階段が出火場所のためほとんどの人が逃げることができなかった。

②…平成2年3月18日 兵庫県尼崎市 長崎屋尼崎店 死者15人、負傷者6人

4階の寝具売り場から出火(恐らく放火)。消火器などで初期消火を試みるも、火の勢いに断念。館内に火災発生を知らせるが、明確な避難誘導がなされなかった。防火扉付近に商品が置かれていて、扉が閉まらず、煙が一気に5階に駆け上がり、店員食堂にいた14人が一酸化中毒で死亡。みな、窓の付近に折り重なるように倒れていたという。

③…平成25年10月11日 福岡市 整形外科火災 死者10人、負傷者5人

整形外科1階の処置室から出火。コンセントに埃などがたまることによるトラッキング現象が原因のようだ。初期消火や避難誘導がなされず、また、防火扉も閉鎖されず、瞬く間に煙が建物内に充満し、一酸化炭素中毒でほとんどの人が死亡。死亡した多くの人が高齢者で、自立歩行困難者だった。

これ以外にもテキストには昭和57年2月8日 東京都千代田区 ホテルニュージャパンの火災(死者33人、負傷者34人)や昭和47年5月13日 大阪市南区 千日デパートビル火災(死者118人、負傷者81人。戦前戦後を通じて、建物火災としては史上最大の惨事)なども載っていて、火災の怖さを痛感させられた。そして、ほとんどの人が火傷ではなく一酸化炭素でやられていることに驚いたのだった。火事が起こった時は、エレベーターを使わず(停電で途中で停止して閉じ込められる可能性があるから)、身をかがめ(場合によってはほふく前進で)て非難することの重要性が強調された。

10:50~11:50 防火管理の意義及び制度

防火管理者を選任しなくてはいけない防火対象物について!

①養護老人ホームなど(収容人員が10人以上)

②特定防火対象物(映画館、デパート、ホテル、病院などで、収容人員が30人以上)

③非特定防火対象物(マンション、学校等、会社などの事業所で収容人員が50人以上)

防火管理者の主な仕事…消防計画の作成、避難訓練の実施、火事の場合の初期消火、119番連絡、消火器や消火栓などの消防用設備の自主点検(法定点検は業者がやってくれるので、その時の立ち合い)、火気の使用または取り扱いについての監督

11:50~12:50 やったー!昼飯だ。この日のために、職場で昼飯場所を入念に予習。

研修センターのすぐ近くのリチェッタ(Ricetta:"レシピ"という意味)という日本人の味覚に合わせた感じのスパゲッティ屋さん。食べ終わって出てきたときには沢山の人が並んでいた。人気店のようだ。

ほうれん草とベーコンのクリームソーススパを注文。大盛り(1.5倍)にしたら、お腹いっぱいに。食べ終わった後はフォッカチャをクリームソースに浸して食べた。これで750円(大盛りは850円。特盛もあるようだ)

12:50~13:50 消防計画

お腹もいっぱいになり、講師が淡々と書いてある内容を読み上げるだけで、更には、不自然な間があり、ついつい、僧帽筋が緩みだし、コックリコックリ。斜め前の人は出欠を確認する人に起こされていた。防人は合間を縫ってうまくお昼寝したので、起こされることはなかったが…。内容はあまり覚えていないのだが、防火管理者になって真っ先にやる必要がある業務、すなわち、消防計画の策定についての説明だったかな。消防計画とは、火災等の災害を起こさないためにはどうしたらよいか、万一火災が発生したら、それを最小限に抑えるためには、だれがどのような行動をとらなくてはいけないのかをあらかじめ決めておく必要があるらしい(当たり前か!)。また、この消防計画の変更があった場合は消防計画変更届を消防長または消防署長に届け出なくてはならないとのこと。今回のわが社のように、防火管理者が前任の社長から平社員の防人に交代した場合など、この届出をしなくてはならないらしい。なんか、大変そうだ。

14:00~15:00 自衛消防活動

自衛消防活動とは通報(119番して知らせる)、初期消火(火を消す)、避難誘導(逃げる)の三つの行動のことである。

通報…119番した後、①何があったか。②場所は何処か(建物の名前、建物の所在地住所)、③どのような状況か(出火場所、燃えているもの、逃げ遅れの有無)、④連絡した人の名前、電話番号

初期消火…消防隊が到着するまでの間(名古屋市内の場合、平均5~6分で到着)、消火器や消火栓を使って、被害を最小限にとどめなくてはいけない。その時、姿勢を低くして煙を吸い込まないように注意する。また、窓やドアの隙間から濃い煙が勢いよく吹き出しているとき、シャッターやドアノブが触れられないほど熱くなっているときはバックドラフトに注意する。

避難誘導…出火階、直上階を最優先として、通路の角、階段の出入り口に誘導員を配置。放送設備、メガホン、携帯用拡声器を用いて火災の状況、避難経路を繰り返しアナウンスする。エレベーターの利用を禁止し、地上に向かうように誘導する。決して上に行ってはいけない。煙と火は上に向かう。

15:10~14:10 自主検査要領・消防用設備等の点検報告制度・防火対象物点検報告制度

講義では自主検査について重点的に述べられた。防火管理者が最初に行う業務として、消防計画の作成があるが、その消防計画の中で「自主検査に関すること」を定め、自主検査表を基に実施するらしい。消火器と誘導標識を具体例として説明が進められた。

消火器

①定められた位置に置かれているか。②変形、破損、腐食等の異常はないか。③蓄圧式の消火器の圧力が低下していないか。④周囲に障害物がなく容易に利用できるようになっているか。

誘導灯

①標識、パネル表面に汚れや破損がなく点灯しているか。②広告物や装飾等で見えにくくなっていないか。③非常電源に異常がないか。

このように自主点検のほとんどは目視でできる簡単なものだということが強調された。難しいものとして、誘導灯③の非常用電源を挙げていた。これも、長方形の誘導灯(古いタイプ)の下側に紐があって、それを引っ張ると非常用電源に切り替わるので、その時に点灯し続ければ問題ないらしい。正方形の誘導灯は新しいタイプで、これは下側にボタンがあって、それを押せばよいと言ってた。

また、特定防火対象物や31m以上の高層ビルには防災物品(じゅうたん、カーテン、布製のブラインド、舞台などの大道具に使用する合板や工事用シート)には「防災」というラベルが付いたものを使用しないとだめらしい。

以上で講義が終了。配布された書類はその場に置いて帰ってもよいらしい。僕は真面目に復習するために家に持って帰って、今こうしてブログ書きながら復習している次第である。明日は二日目!最後に試験もあるらしいのだが大丈夫だろうか?防人が落ちることを職場の人々は非常に期待しているようだ。なんとも非情な職場である。

コメント