娘が信州で一人暮らしをはじめても、防人とトクチンによる日曜日ごとの山城調査または山行の習慣は変わらず続けられていた。そのような中、日曜日に家に一人取り残された奥さんは、娘ロストの状態変化を最もじかに痛感することになったようだ。今までは出不精で、家にいることを好んでいたのだが、今回は珍しく

「今度の日曜日は私もついていくからね」

と言い出したのである。そうなると、日頃登山に慣れているわけではないので、激しい場所ではなく、登っていて気持ちが良い山にした方がいいなあと思い、山のガイドブックを調べていたら、近江の高室山(琵琶湖の東側の鈴鹿山系の一部)を発見。標高は818m、登りと降りを別のルートでぐるっと一周出来て、平均コースタイム3時間30分。琵琶湖の東側なので名古屋からもアクセスしやすい。頂上はカルスト地形で、木々はなく、ぐるっと一周の大パノラマが満喫できる。頂上の様子は、ガイドブックの写真によると、石灰岩がニョキニョキ立ち並ぶカレンフェルトに覆われ、昨年登った霊仙山を彷彿とさせる。ここしかないぞということで、4月23日の日曜日、朝、8時30分に名古屋の家を出発。途中、多司といういつものおにぎり屋さんで昼飯を買い、ファミマでこれまたいつものコメダ(名古屋人の心のよりどころ)のコーヒー牛乳を買う。このコーヒー牛乳を飲みながらさきもりちゃんを運転するという至福の時を過ごす。往路は名神で関ケ原まで行き、そこからは下道の国道21号で米原、次に国道8号で彦根、更に国道306号で多賀町佐目の登山口へ。荷物をまとめて(Cafe LagrangeのCoffeeセットと昼飯をリュックに詰め込んで)、登山開始。トップはトクチン、真ん中に奥さん、しんがりは僕の順番。奥さんのすぐ後ろを登るとせかしているような雰囲気になるので、写真を撮ったり石を見たりしながら10m以上の距離を置いてのんびり登る。奥さんはすぐにフウフウで、

「疲れないの?」

と聞いてくるので、

「毎週のように登っているし、歩きでも自転車でも登りは大好きなんだよね」

と答えると信じられないといった表情でこちらを見ている。

駐車場は十分な広さがあったが、我々が到着した11時30分頃はほぼ満車。写真は夕方。

図の現在地の印を起点として、緑のトレイルを反時計回りに歩いた。

登山出発時の駐車場の様子。トイレもきれいに清掃されていて気持ちが良い。

それにしても、この周辺には伊吹山、霊仙山、御池岳、そして高室山とカルスト地形を示す山が点在している。カルストというと秋吉台が有名だが、そこまで行かなくても、名古屋からほど近いこの場所でこのような地形を堪能できることに不思議なものを感じてしまい、登りながらゴソゴソとネットで調べてみる(奥さんをあおり登山しないために)。

以下の話は、ネットで調べた内容を非専門家の防人が妄想をもとにつないだものであり、科学的確証はないので注意せよ。

もともと日本はアジア大陸の縁にあった。このアジア大陸に向けて海洋プレートが沈み込んでいたため、海洋プレート表面の堆積層が大陸のプレートによりカンナのように削り取られて、それが大陸側にくっついていった(このくっつた部分を付加帯と言う)。つまり、日本は付加帯の集合体みたいなものだったのだ。赤道直下にあるホットスポットで火山が形成されると(ハワイのキラウエア火山もその一つ)その浅瀬にはサンゴ礁が形成される。やがてその火山島と共にサンゴ礁はプレートに乗って大陸側に移動してきて、大陸に付加していく。その過程で圧力や温度により変成し石灰岩が形成された。この伊吹山周辺や秋吉台の石灰岩のもとになったサンゴ礁は古生代ぺレム紀(古生代の最後の期間で、一つ前が石炭紀。その後は中生代となり三畳紀、ジュラ紀、白亜紀、…と区分されている。石炭紀には石油や石炭が古生物の死骸で形成された。ジュラ紀は恐竜で有名だね)に赤道上で成長したものだった。そして、この付加帯がアジア大陸から何らかの原因で引き離されㇵの字に押し出されてきたのが日本列島であるわけだから(何故大陸から引き離されるような力が働いたかは僕にとって疑問だが!)、この過程で石灰岩質の部分が隆起し、現在の伊吹山、霊仙山、そして今回の高室山のもとを作り上げたのだろう。その後、雨の作用で石灰岩が溶け出したり、地震などにより崩落し現在の地形を形造っていった。カルストとは石灰岩の溶食による地形を示す用語であり、容食された石灰岩の石柱をカレンフェルト、容食されて窪地になったところがドリーネ、ドリーネが結合したものがウバーレという。今回の高室山山頂もカレンフェルトに覆われて独特な雰囲気を醸し出しているし、注意深く見ているとウバーレと思われる窪地も点在している。霊仙山のように大規模なものではないが、今回のようなコンパクトな登山で360度のパノラマが満喫でき、カルスト地形も堪能できる高室山は何と貴重な山であることだろうか。ちなみに、この近くの大垣市周辺では石灰岩が採掘されており、セメントや肥料となって我々の生活を支えてくれている。また、大垣城の石垣は、石灰岩が使われており、通常の花崗岩を使った石垣と趣を異にしている。渥美半島の衣笠山登山で意識した中央構造線の存在、角閃石片岩の露岩があった吉祥山、そして、伊吹山(一昨年)、霊仙山(昨年)、高室山(今年)でのカルスト地形…、これらは日本列島形成という悠久のパズルの一つ一つのピースみたいなものなのだろう。もっと、地球科学の知識があれば、更に深く楽しく山歩きができるのだが、僕にはわからないことばかりで、なんだか釈然としない状態だ。もう少しパズルの全体を把握するために勉強しなくては。

駐車場を出発してすぐの杉林の中のトレイル。

この時期はイロハモミジの新緑がきれいだ。

途中林道を歩く。ディフェンダーでも来れるではないか。

登り出して1時間経過、コースタイムであればもう頂上についてもよい時間だが、我々はやっと林道に出たところ。この林道はさきもりちゃんと走ると心地よさそうな感じで、ついつい妄想が膨らんでしまう。しばらく林道を歩くと、ベンチがあり車を数台停められそうなスペースの反対側に高室山山頂へのトレイルがあった。奥さんとトクチンは「腹が減った」の大合唱だが、「今日は絶対昼飯は山頂だ」と決めていたので、一歩も引かず頂上を目指す。樹林が途切れて自然林になると頂上はすぐそこ。

林道から再び頂上に向けてのトレイルへ入る。10分ほどで頂上だ。

カレンフェルトに覆われた高室山山頂。御池岳方面を眺めるトクチン。

湖東平野、琵琶湖、更に向こうに比良山系、比叡山を望む大展望。滋賀の山最高だ。

今日の昼飯は、おにぎり屋さんの多司で調達。ジューシーメンチカツ、牛肉コロッケ、唐揚げとおにぎり。更に、先週の釈迦岳での人気者であったセイウチ君。

石灰岩が柱状に立ち並ぶカレンフェルトに覆われた高室山山頂。その山頂からは霊仙山西南稜(青矢印)とその背後に伊吹山(黄色の矢印)。日本のカルスト地形では秋吉台が有名だが、鈴鹿の高室山、霊仙山、伊吹山でも見ることが出来るのだ。これらは近江カルストと呼ばれていてとても貴重な存在だ。

頂上ではおにぎりを頬張り、コーヒーを入れて、お腹もちょうどよくなった頃に景色を見る余裕が。琵琶湖、伊吹山方面、鈴鹿の山々、本当に360度の大展望で言うことなし。この展望の中で小さなカレンフェルトにもたれかかり、コーヒーカップを片手に過ごす時間は最高で、奥さんも気に入ってくれたようで「私も月に一度くらいはついて行くわ」と言っていた。

登りと同じ林道を歩き、今度は南後谷に向けて更に林道を歩く。10分以上歩くと、林道から分岐するトレイルが。

林道から分岐後、しばらく登って行くと、高圧電線の真下に。周囲は木が刈られていて、桜の木も不思議な形に。

高圧電線の所を歩いていくと、再び琵琶湖が見渡せる見晴らしの良い場所に。この後は谷に向けてつづら折りの急な登山道をひたすら降る。

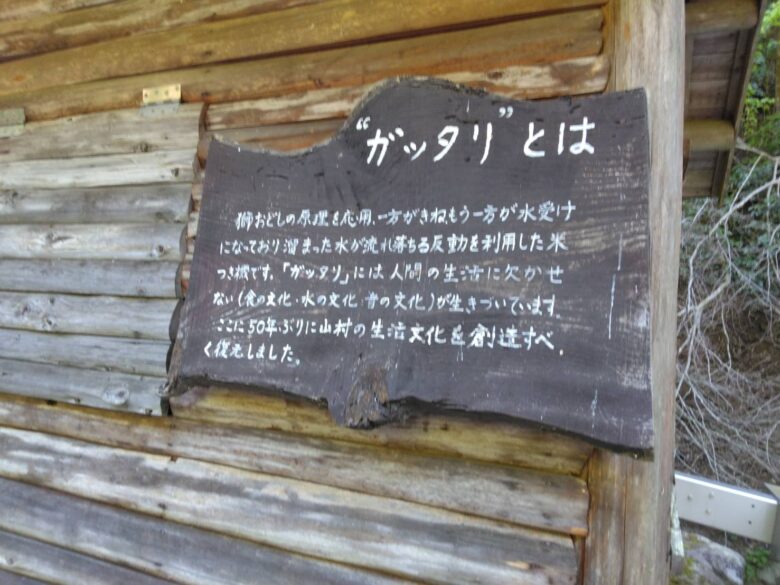

南後谷の水を利用した、「ガッタリ」という獅子おどしの原理を使った杵突き小屋

左の受け皿に水がたまると、それが重みでお辞儀をすると…、

すると、小屋の中にある杵が持ち上がって、臼の中にあるお米をつくわけだ。

南後谷の集落はどこのおうちも庭が美しく整備されていて、心豊かな生活感があった。

公園を見つけて、すかさず遊びだすトクチン。「まだ、ガキだぜ」と言いつつ、防人も雲梯で懸垂をやる始末。

十兵衛屋敷跡。光秀がここに住んでいたのか?

さきもりちゃんの待つ駐車場に戻ってきました。

下山は南後谷経由。自然の川の流れを利用して米を突く装置である「ガッタリ」を見学し、明智十兵衛(のちの惟任日向守、つまり明智光秀)が住んでいたという居住跡を見て、駐車場へ。トイレをすまし、顔を洗って、さっぱりしたら復路のドライブタイムの開始である。日曜日の黄昏時、極めて平均的な「阿部礼司」のラジオドラマを聴きながらの運転も毎回の楽しみの一つだ。このまま306号を登り、鞍掛トンネルから員弁に抜け、多度大社、木曽三川公園、津島、清洲と下道で名古屋へ帰ったのだった。

コメント