東海自然歩道は二つの国定公園、すなわち、東京高尾の”明治の森高尾国定公園”と大阪箕面(ミノオ)の”明治の森箕面国定公園”を結ぶ総延長1697㎞の長大な自然歩道である。都市化、公害といった高度成長の陰の部分が顕在化して、自然への回帰願望が国民的に高まっていた時、厚生省の大井道夫は、アメリカのアパラチアン・トレイルを手本として、日本初の自然歩道を構想して完成させたのだった(Wikipedia参照)。

この東海自然歩道において最難関と言われる場所が愛知県の岩古谷山(いわこやさん)~鞍掛山(くらかけやま)間である。最難関とはどんなものなのかかねてより興味があったので、今回歩いてみようと思いたち、名古屋をさきもりちゃん(我が家のDefender90!僕にとっては娘のように可愛い家族の一員だ)と共に出発。豊田から国道301号で作手、そして、今年いきなりボウズ(釣りで魚が釣れなかったこと)を食らった当貝津川を恨めしく眺めながら、設楽町から国道473号に入り、岩古谷山の登山口の和市(わいち)にさきもりちゃんを停める。

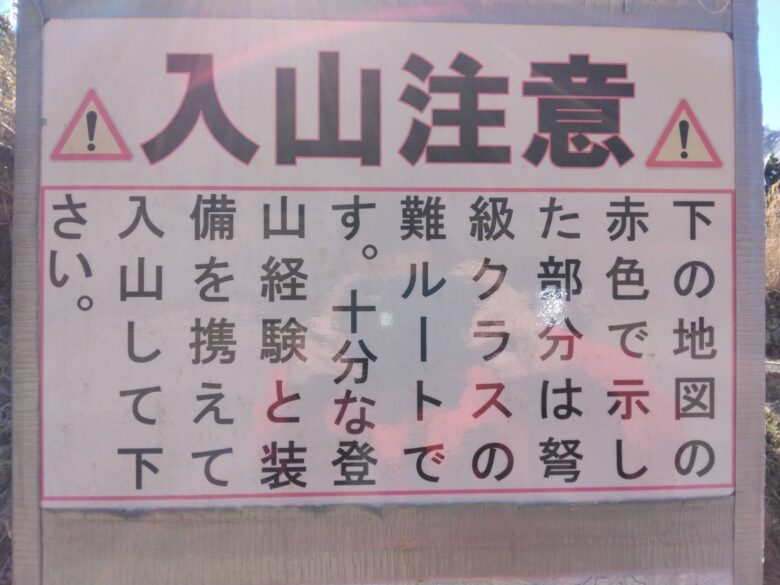

準備をして登山口の看板を一つ一つ眺めていると、…!

駐車場は10台以上は収容可能のようだが、最盛期の休日は満車になるようだ。第二駐車場もあるようだが、今回訪れたときは2台の車が停まっているだけだった。

駐車場脇から登って行くようだ。看板で知ったが、岩古谷城という山城もあるようだ。長篠城の防御を高めるための支城だったようだ。更に、他の看板見ていくと・・・!

"弩級クラス"‼ 級=クラス。弩級級? 弩クラスクラス? 弩クラス級? 何故か知らないけど、てんぷらさん(我がブログにコメントをくれる唯一無二のDefender90仲間)のことを思い出してしまうのだった。それにしても、岩古谷山と平山明神山間の弩級のルートとはどのようなものか興味が湧いてきたぞ!平山明神山が同じ登山口から登れたとはね。「次回は明神山だな」と思う防人だった。

岩古谷山と平山明神山間のトレイル(東海自然歩道ではない)は「弩級クラス」とある。更に、別な看板には滑落死亡事故発生の文字も。平山明神山は以前から登ってみようと思っていたので、次回のターゲットはココで決まりだ(その2へ続く)。

和市から岩古谷山に向けての東海自然歩道は、十三曲がりという九十九折の急登で始まる。そして、堤石峠(つつみいしとうげ)にたどり着くと、向かって右方向が岩古谷山、そして、左に行くと弩級コースの平山明神山へ向かうルートとなる。今回は、もちろん右方向に曲がり、岩古谷山を目指す。この付近の山々は今から1千500万年前の設楽火山の一部であったと言われている。設楽火山はSiO2を多く含む流紋岩や安山岩質の粘性の高い溶岩からなっていて、次々に噴出する溶岩で溶岩ドームを形成。ドーム内の圧力が高まると爆発的な噴火を起こして、マグマだまりに空洞を生じた。そして空洞の崩落により巨大なカルデラが形作られたと考えられている。そして、硬い安山岩の部分や流紋岩が雨や風の長年の浸食に耐え残り、現在の岩古谷山、平山明神山、鳳来寺山、三瀬明神山などの山々となったのである。つまり、これらの山々は1500~1300万年前の設楽火山のカルデラの名残なのだ。

これも設楽火山の名残か。安山岩の露岩のところに急な階段がかけられていて、東海自然歩道最大の難所ということか。まあ、整備がしっかりされているので、怖いことはないですな。

固い安山岩質溶岩が隙間に貫入し、周囲の弱いところが浸食でなくなり、鋭い馬の背状の部分が残ったということか?

中央は三瀬明神山。雲一つなく晴れ渡っていて、寒くなく、最高の山登り日和だ。こういう日は本当に貴重だね。

景色の良いところで昼飯タイム。

醤油味のチャーハンとファミマの焼き豚!

家でチャーハンを作って持ってくると、ただ温めるだけなので、手軽に準備出来て、お値打ちですよ。

岩古谷山から鞍掛山までの稜線歩きは、アップダウンが激しく、自転車転倒で打ち付けた左ひざの痛みが再燃。

岩古谷山(799m)の山頂付近は見晴らしがよく、晴れた暖かい日には最高の昼飯スポットである。のんびり昼飯を楽しみ、下山道を地図で確認していると、鞍掛山までの縦走が片道3時間で達成できることを知る。大体、今日の僕はコースタイムの半分以下で歩いているので、往復3時間で行ってこられるのではと想像できた。であるなら、「のんびりモードもほどほどに早速出発して、鞍掛山までの縦走を達成するか!」と決断し、すぐ歩き始めることに。この区間の縦走は東海自然歩道とはいえ、かなりのアップダウンが連続し、しばらくすると、左足がつり始めた。これは、一カ月ほど前に自転車で転倒し、左ひざ、左手を激しく打ち付けていて、いまだに膝が上手く曲げられず、かばった歩き方になっているからだろう。御殿岩での登りでは左足がつり、汗が噴き出すがなるべくペースは落とすことなく歩き続けた。御殿岩の頂上では、岩の上からのぞき込もうとするが、あまりの断崖のため足がすくみ、崖下の様子を拝むことはできなかった。その後、地図上の822のピークを越えて、びわくぼ峠の鞍部に向けてひたすら降下する。この峠にはトイレもあり、塩津温泉への下山道もあるようだ。ここから鞍掛山(883m)には再び登りになるが、ゴールもまじかという思いが、それほど辛いとは思わせずに頂上まで体を連れて行ってくれた。岩古谷山から鞍掛山までは1時間40分ほどで到達できたが、左足に不安を残すこととなった。

御殿岩が見えてきた。あそこまでは登らないだろうと思っていたら、きちんと登らさせられるのだった。侮れないぞ、東海自然歩道。

御殿岩を過ぎたところで振り返って見ると、厳しい岩稜帯の景色がそこにはあった。これも設楽火山の一部だったものか。

御殿岩から身を乗り出して撮影しようと思ったが、お恥ずかしいことにビビってしまって思うように写真が撮れませんでした!

鞍部にあるびわくぼ峠だ。ここにはトイレもあり、塩津への下山道の分岐にもなっている。

鞍掛山の頂上は展望は効かない林の中だが、なんだか落ち着くので、強風の時などの昼飯場所としては良いかもしれない。

下山は先ほどのびわくぼ峠から下山道で塩津温泉方面に降りて、そこから下道で和市まで戻ることにした。稜線上のアップダウンに僕の左足は悲鳴を上げつつあるので、再び稜線に沿って戻るような無理もできないと判断したのだった。下山道の出だしはガレ場で、道を見失いやすく、目印のテープも間隔があいているので注意が必要だ。下山方向に向いて右手側の岸壁下部方向に向かって歩いていき、その壁の下をすり抜けていくのが正しいルートだ。下山途中から左足が痛くなり、最後は左足を引きずるように降下する羽目となる。登山口にたどり着いた後は、県道433号線を野々瀬川に沿って歩き上り、和市の集落まで戻ればよいはずだった。しかし、…「工事中で車と共に歩行者も迂回せよ」という看板が行く手を塞いでいた。看板にはクニャクニャと山を越えていく気の遠くなるような迂回路が示されている。

「車ならともかく、歩行者もこのような迂回をさせるとは何たる仕打ちだろうか」

文句の一言でも言ってやりたかったが、そんな時間があるなら即歩き始めた方が良いと判断。地図を見ながらクニャクニャと歩き始めるが、よーく見ると、地図上にショートカットする林道の点線が示されていた。山を越えて、そのショートカットする林道に突入。再び山を越えて高圧電線を越えて歩いていった。地図上では(スマホのGPS機能は使っていなくて、あくまで紙の地図で行動するのが僕の登山の楽しみ方だ。GPS機能を使ってしまうと、答えを見ながら数学の問題を解くの同じで面白味も何もないではないか)、高圧電線と直交してその後は出会うことが無いことになっているのだが、しばらく歩くと、出会うはずのない高圧電線が再び頭上に現れたではないか。再び地図を見て、道の分岐を間違えたことに気が付くが、分岐すべき道が発見できずに歩いてきたのだから、分岐点まで戻るわけにもいかない。そのまま歩き続けるしかなく、地図では再び多大な迂回を余儀なくされている我が身を認識し、閉口しながらも歩き続けたのだった。迂回の迂回、つまり、迂回2となってしまい、やっとのことでさきもりちゃんの所にたどり着いたのは夕方5時だった。たっぷり歩かされた一日であったことよ。とホホホッ!

コメント