防人は妄想が大好きである。妄想を掻き立ててくれるもの(妄想グッズ)は色々あるけど、国土地理院の2万5千分の1地形図ほど妄想に浸ることが出来るグッズは他にはないだろう。色々な川を眺めながら、「この川には林道が近くになく、孤立しているから桃源郷(イワナがウジャウジャいる場所のこと)ではないだろうか?」とか、「あっちの山とこっちの山をつなげば、いい感じの周回ルートが楽しめるのではないだろうか?」などと妄想し、いくらでも時間を潰すことが出来るのである。ネットとかの情報記事を見るのはいまいち面白みに欠ける。何故なら、写真入りでその場所の克明な情報が載っているので(防人がやっているこのブログはまさにコレではないかッ!自己否定してどうする)、状況がわかりすぎてしまい、冒険心を掻き立てられないからである。例えるなら、答えを見てから数学の問題を見るようなことと同じで、思考力、想像力が助長しないような気がする。地形図を見て、「きっとここはこんな感じの場所に違いない」と想像し、現場に行ったときの落差による衝撃が楽しいのである。

今回、国土地理院の地形図『岐阜北部(金華山とか百々ヶ峰などが載っている)』を眺めていた時、ひとつの妄想に取りつかれてしまった。それは、「松尾池に流れ込む谷(岩舟谷?この谷の名前を防人は知らない)に沿って百々ヶ峰山頂まで乗ッ越せるのではないか?」と言うものである。まあ、前回歩いた時も、この谷にはほとんど水がなかったので、沢登りのシューズを履かなくても、トレッキングシューズで行けそうだと思われた。今は真冬だし、水に濡れたら寒くてしょうがないので、枯れ沢の沢登だったら冬低山の楽しみとしてもってこいだと思ったのだ。沢の規模もコンパクトで、どこを登っても周囲には登山道があるので、迷うことは無さそうである。「規模からしたら登山道とあまり変わらないくらいのレベルだろうから、サックと山頂まで行けてしまうだろう」とかなり舐めまくっての出発だった。もちろん、装備もいつもの低山登山の時と同じレベルの物(まさかの時のビバークは出来るようにしているよ)しか持って行かなかった。

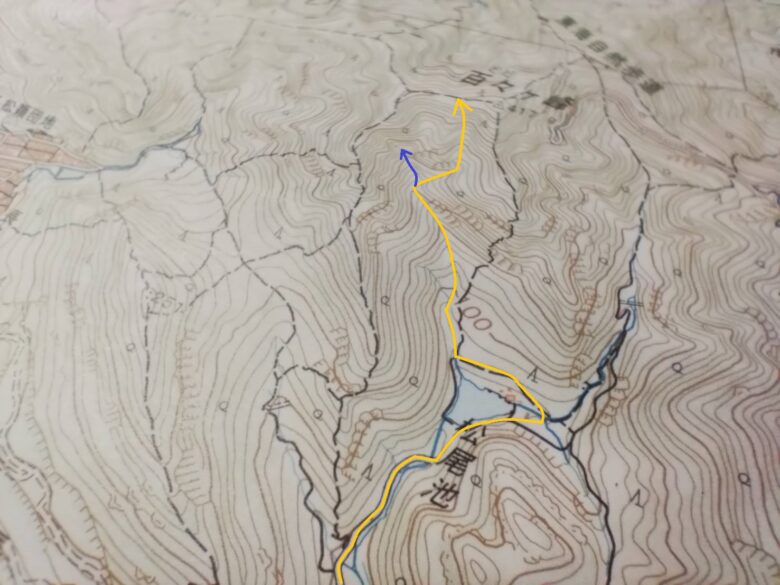

松尾池を回り込んだところに流れ込む沢が今回の目的地だ。この沢を遡行して、右俣沢に入り込む。左俣(青矢印)は次回調査するかな。ちなみに、谷については上流に向かって、右手方向の谷を"右俣"、左手方向の谷を"左俣"という。これに対して、"左岸"、"右岸"は、下流に向かって右手側が"右岸"、左手側が"左岸"だ。逆なのである。だから「右俣沢の左岸で待ち合わせをしよう」なんて言われたら混乱するよね。

今回は長良橋と鵜飼大橋の間にある、岐阜グランドホテルが建っているところの、長良河川敷の広場にさきもりちゃんを駐車した。

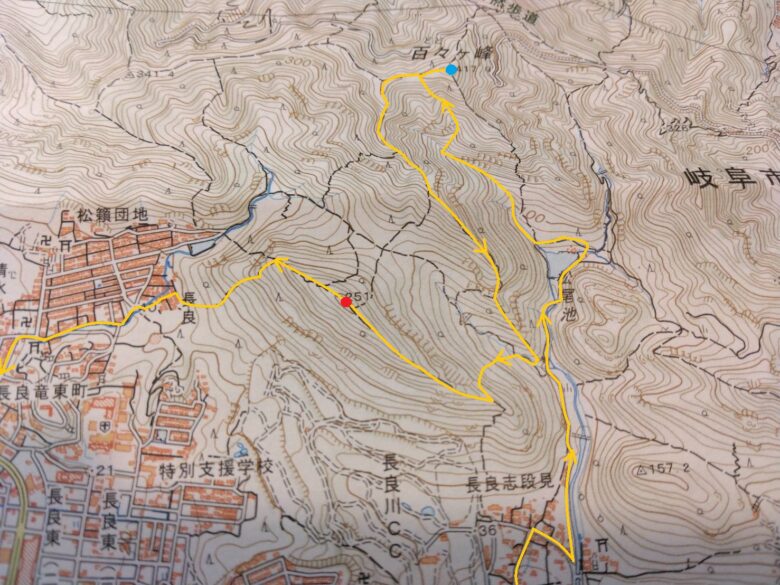

松尾池から谷に入渓し、右俣谷を詰め上がって百々ヶ峰山頂(青丸)で昼飯を食べ、松尾池南コースで下山して、そこから登り返して長良山(赤丸)を経て、竜東町に下山した。長良山からの金華山や濃尾平野の景色は最高で、ご飯スポット、コーヒースポットも至る所にあって、長良山はとても良い山だった。

岩舟川下流の様子。水はいつもチョロチョロだと思われる。雨期とか夏は知らないけどね。

ふと振り返ると、金華山(稲葉山城or岐阜城)がどっしりと聳え立っていた。

松尾池は相変わらず工事中。春位から水を貯めだすらしい。写真中央の谷が今回遡行しようと思っている谷だ。本流は右手から入ってきていて、こっちには登山道が沿っている。

目的の谷の松尾池への流れ込みにやってきた。水無いね。いきなり堰堤から始まるのか。河床には落ち葉が積もって、まるで、登山道のようになっている。

一つ目の堰堤を越えると、今度はデレーケ堰堤と似た堰堤が現れた。明治期の堰堤かなあ?

二つ堰堤を乗り越えると、のんびりとした谷歩きが始まった。最後までこんな感じだったりして!

だんだん落差が出てきたぞ。一つ一つ石を乗り越えていく。雨の影響で岩が湿っていて、結構滑る。気をつけながら登らないとね。

岩が濡れていて極めてよく滑る。これくらいの高さでも落下すると、骨折するかも。骨折=遭難!気をつけなくてはいけませんぞ。

再びのんびりとした渓相となる。ここまではかなりナメまくりの沢登ごっこだった。

目の前に巨大な岩塊が現れましたぞ!だんだん深遠な表情を見せ始めた岩舟支谷。

大岩をかわして、脇をすり抜けるように登って行く。なるべく水線通しの突破を心掛ける。沢登りでは、水が流れているところか、その近くを登るのが(これを"水線通し"という)価値があるとされる。水場から離れれば離れるほど(つまり高巻き)、価値が低く見られるのである。まあ、今回の沢は水無いけどね。水があると思って、なるべく川底から離れないように頑張って登るのだ。

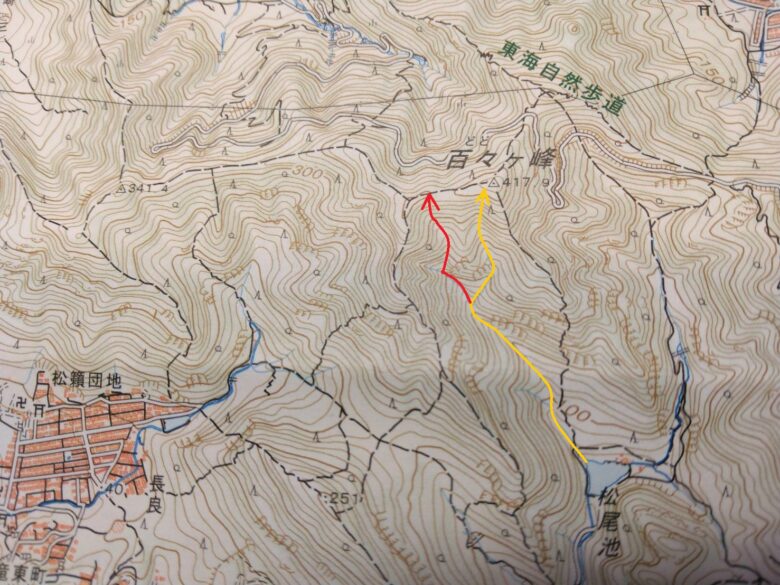

まず、赤いルートで登ろうとするが、足が滑って、ホールドもあまりなく、うまく登れなかった。仕方なく、黄色ルートで恐る恐る登る。足が滑りそうで滑りそうで、思わず腰が引けてしまう。ボルダリングのジムならマットが引いてあるけど、沢登りではそのようなものはない。堕ちたら痛いし、場合によっては航行不能になることも。そうしたら遭難だ。最大限の集中力でゆっくり突破。

写真だと大したことないと思うかもしれないけれど、現実はかなりの高度感があり、ビクビクだった。木やその枝に我が人生をかけて、苔むした岩のクラックに手を挟み込んで、必死に登る。昔、防人のクライミングの師匠が、「登山道を外れたところを登るときは死を覚悟して登りなさい」と言っていたことを思い出した。それなのに、お粗末な装備でこの沢にやって来てしまった。後悔先に立たずの防人でした。

ここは完全にお手上げだった。仕方なく、左から高巻くことにした。ザイルとハーネスを持って来ればよかったと後悔し始める。この上流部に突破困難な場所が登場したら、登ってきたルートを引き返すことになるのだが、その時、ザイルがないと降下は極めて怖いことになる。人は登ることが出来た場所でも、同じ場所を下るのはそう簡単にはいかないのだ。まあ、防人家にあるザイルやハーネスは25年以上前のものなので、消費期限が過ぎているけどね。

巨大な岩壁を横に見ながら、ひたすら遡行する。もはや、この岩場を楽しむ余裕はなくなっている。25年が経過し完全に怖気な防人だ。

いよいよ右・左の分岐点だ。青矢印が左俣谷。黄色矢印が右俣谷なのだろう。右俣はいきなり滝で始まるのか。ウームッ!

最大限の集中力を発揮して、右俣谷のとっかかりの滝を左側から登る。手はもはや細かい傷だらけだ。指紋もなくなっているかも。滝の上まで登り切った時、そこから見下ろしてみたけど、足がすくんでしまった。

滝で始まる右俣に対して、こちらの写真にあるように左俣は穏やかな出だしのように思われた!下山の時の登山道から、この谷の最終地点らしきものを見てみたが、なかなかきつい登りに思われた。出だしが楽そうだが最後はきつそう!次回調べてみるかなあ!

滝の上は一瞬、穏やかな表情を見せた。この後、沢は稜線に向けて急激に突き上げていく。

もはや沢の表情はなくなり、急傾斜の山肌をただ登るだけ。赤テープの存在が、ルートファインディングが正しかったことを確信させる。木の幹、枝、根っ子などあらゆるものをつかんで無我夢中で登り続ける。

傾斜が緩やかになり、明るくなり、稜線が近いことを確信させる。いよいよプチ冒険の旅も終わりに近づきつつある。本来は百々ヶ峰山頂直下に上り詰めるつもりだったが、少しずれてしまったようだ。谷筋間違えたか?

ヒョッコリと登山道に飛び出した。たまたま通りかかった登山者達が防人を熊と勘違いしてくま笛を吹いたりして慌てふためいていた。危うくクマスプレーを噴射されるところだったかな!

百々ヶ峰山頂からの眺め。今日は水墨画のような眺めだ。至る所、雨(または雪)が降っているようだね。名古屋方向は明るく、晴れている感じだが。

いつもの変わり映えしない昼飯。ポテトサラダの真ん中には、実はゆで卵が鎮座しているのだ。汗だくで登ってきたので(半分は冷汗だが)、腹が減りまくりだ。

今回の岩舟渓谷支谷遡行は久しぶり(25年ぶり?)の沢登だった。どうもこの25年という歳月が防人を”怖気”にしてしまったようで、なかなかのドキドキワクワク体験だった。時に、このようなプチ冒険も生きている喜び(大袈裟かな)を噛みしめることが出来るので、大事だと思った次第だ。まあ、十分な満足感があるので、このまま下山しても良いのだけど、なんか体力的には物足りないので、目の前に鎮座する山で地形図で251というピークを持つ山に登ってみることにした。このピークは『長良山』という名前があることをその後知ったのだった。

右折すると前々回の山行で巡った西峰山頂やマイクロ波反射板の所にたどり着く。百々ヶ峰には沢山のルートがあるので、色々な組み合わせでトレッキングを楽しむことが出来る。今回は左折して松尾池南登山道を下山してみることにした。

松尾池南登山道は、途中見晴らしの良い岩場がいくつかあって、すっかり気に入ってしまった。写真はその登山道を右から降りてきて、長良山に登るには奥の方へ向かう。こちらに進むとすぐに松尾池林道へ出る。

オッ!またもや明治期ごろの堰堤かな。

シダ植物に囲まれた登山道を頑張って登る。

長良山の稜線登山道に出た。ここからは楽しい稜線歩きになる。

長良山は、いたる所に展望所があり、腰掛も完備されているので、昼飯、Cafe場所には事欠かないとても良い山だと思う。

『猿岩石』ッて、確かお笑いコンビでいたような気がする。もしかして、この石と関係があるのだろうか?(ある訳ないか)。

長良山山頂に到着。とても開けていて、気持ちの良い山頂だ。

山頂からの眺め。天気回復してきたかも。とても光線の加減が良い感じで、金華山、長良川、濃尾平野、遠くは養老山系などを眺めることが出きた。最高!

長良山からの下山途中の展望台にて西側方向を眺める。伊吹山は雪が降っているようだ。この展望台も飯スポットして最高かも。長良山は金華山と百々ヶ峰の間に位置しているので、どちらの山も眺めることが出来る、景色的にとても贅沢な山だ。

長良山登山道下山口。

右から登場し、ひたすら長良川の河川敷に停めたさきもりちゃんを目指す。

今回はここが下山口となるようにしたが、登り口としてここを使うのには一度経験していないとチト難しいかも。

家に帰り、国土地理院の地形図『岐阜北部』を眺めていたら、百々ヶ峰の西隣に『城ケ峰』という面白そうな山を発見してしまった。次回はこの山を登ってみようかなあッ!

《注意》防人が若き頃のクライミングの師匠の言葉、

「登山道を外れるという行為は死に近づこうとする行為である」

という言葉の意味を噛みしめなくてはいけない。沢登りでは、滑落、徒渉で流される、急な増水(鉄砲水と言う)、低体温症などの登山におけるあらゆる可能性が危惧される。今回取り上げたルートは決して山初心者が単独で踏み込んでいい場所ではない。沢登りコースとしては初級だが、初心者の場合は沢経験豊かな人にくっついて入渓すべきところである。

沢登りにおいて、突破困難な場所が現れたとき、一般的に高巻きを行うが、これが実は危険で、かなりの経験を要するものである。巻くために登り出すとどんどん上に追いやられて行ってあるところでそれ以上いけなくなる場合がある。このような時はもとの場所に降り返すのだが、人は登ることが出来た場所でも、下りとなると降下できない場合が多い。そのため、ザイル下降(懸垂下降という)が必要になる。ザイルがないと(または懸垂下降の技術がないと)進退窮まって、そこで白骨化するまで佇むことになる。だから、沢においてはザイル、ハーネス、沢シューズ(ウェーディングシューズ)、非常食、濡れたときの着替えは最低限持参したい。そう言う理解のもとで今回の沢を振り返ると、ザイルはいらず、基本的岩登りの技術があれば登りきることが出来るところであったと思われる。また、冬季であれば水は無いので、ウェーディングシューズも必要ない。そう言う意味で今回の防人の装備は問題なかったのであるが、初めての沢に入るのにザイル、ハーネスとヘルメットぐらいは携帯すべきではなかったか。あまりに安易で、これではクライミングの師匠に叱責されても仕方がないだろう。兎に角、沢に入る場合は最大限の緊張感を持って遡行しなくてはならないし、日頃からクライミングや持久力のトレーニングを欠かさず行わなくてはならないだろう。

《追記1》沢登専門の人と源流釣り師の違いは明白だ。沢屋はその沢をなるべく水線通しに突破し、より難度の高いルートを選んで登ることに生きがいを感じる。これに対して、源流釣師はあくまでお魚さんが目当てである。魚のためならどんな難所も突破していくが、水線通しの突破にこだわりは全くない。あくまで、お魚が目当てなので、難所に遭遇してもその弱いところを目ざとく見つけ出してそこから上流部に抜けて行く。それも釣り竿を片手に持ちながら、ザイルやハーネスなんて装着せずにである。ある意味難所突破能力は沢屋さんより高いかもしれない。そう言う意味で今回の岩舟支谷は源流釣り師ならそんなに難しいところではない。あくまで日常の延長だからだ。しかし、源流釣師がこの沢を遡行完登できない大きな理由がある(”見向きもしない”というのが正しい表現かもだが)。それはこの沢は水がなくイワナが釣れないからである。

《追記2》本来は右俣を詰め上がれば百々ヶ峰頂上直下に飛び出すはずであったが、現実は西側にズレたところにたどり着いてしまった。分岐を間違えたのかもしれない。

本来は黄色のラインをたどる予定だった。ガッ!もしかしたら赤のラインで谷を上り詰めたのかもしれない。赤ラインであったとすると、地形の雰囲気、防人が登場した登山道の位置などすべてうまく説明がつくのである。まあ、木に巻かれたテープが数か所にあったから、先人が同じところを登っているようであるから良しとすればよいのだろうけど、果して、それより下流に分岐点があったかと言うと、その記憶が防人には全くないのである。こうなってくると分岐の有無が気になってしまう訳で、再度この谷に入り込んで、分岐と思ったところよりも下流側に本来の黄色ルート分岐があったかどうか調査しないと気が済まなくなってきたのだった。

コメント