10月15日の日曜日朝、僕とトクチンは(と言ってもトクチンは助手席でグウグウ寝ているが)は再び八ヶ岳の別荘目指して中央道をひた走っている。10月11日(水曜)に山のお家(別荘)の閉栓に行ったのだが、名古屋に戻ってきた時、ブレーカーを落としていないことに気が付いたのである。別荘の場合、すべてのブレーカーを切るのではなく、ボイラーと冷蔵庫用の電気は通電させ続けなくてはいけないので、二つのスイッチだけは切ってはいけない。そのため、ブレーカーを切るときはそのことを確認するのが常なのだが、その確認をした記憶が全くなく、と言うことはブレーカーは切っていないということが僕の頭の中で証明されてしまったのである。このまま越冬するわけにもいかず、だからと言って、ただブレーカーを落としてすぐに帰るのではあまりに無駄足というもの。であるなら、有意義な目的を探し出し、その目的地に行くついでにチョロっと別荘に立ち寄ってブレーカーを落としてくるという方が、やり甲斐もあるというものだ。そんなこんなで、職場でこの”有意義な目的”の創出に没頭していると、わが社の女帝殿が

「防人さん、何かボーッとしていませんか。また、休みの日の予定とかの妄想をしているんでしょッ!(鋭い!図星である‼)。ちゃんと仕事に集中してくださいよ」

と言ってきたので、僕の方も

「ちゃんと仕事は片手間にやっていますよ」

言い返した。八ヶ岳登山、蓼科山登山、瑞牆山クライミング、娘と上田ー小諸ー軽井沢食い倒れドライブ、諏訪湖でワカサギ釣り(まだ早いか)、…、色々考察するがなかなかまとまらない。そんななか、ロードマップを眺めていて国道152号線の存在に気が付いた。茅野から高遠を通り大鹿村、地蔵峠、などを経て浜松まで続いている。

「待てよッ!この道、中央構造線に沿って走っているのでは⁉」

と閃いて、ネットで調べてみると案の上であった。

この中央構造線とは西南日本を内帯(領家変成帯)と外帯(三波川変成帯)に分ける大断層であり、現在も活動している。一億年以上前に形成され、長い年月かけてズレ動いてきた(断層がズレ動くということは地震が起きてきたということだ)おかげで、この断層を境に全く異なる岩石が向かい合うことになったのだ。断層境界はズレ運動で石が粉砕され、破砕帯となっており、これが雨により浸食され、断層に沿って谷(川)が形成されていて(山であればそこが浸食され、断層鞍部が形成されている)、それに付き従うように152号線が南進しているのである。この国道152号線を茅野から走れば、中央構造線がらみの面白いものがあるかもしれないし、大鹿村にある中央構造線博物館には以前から行ってみたかったし、この道を走ることで自然に豊橋方面に向かうことになるので、八ヶ岳からの帰り道になるという一石三鳥の大発見をして、ウキウキしていると、

「防人さん、なんか楽しそうですね。日曜日の予定でも決まりましたか!?」

と女帝殿。本当に、この人は観察力が鋭いので恐ろしい。

「社畜となって猛烈に仕事をすることが楽しいんですよ」

とやり返すが、女帝殿はニヤリと笑ってその場からいなくなった。すべてお見通しのようだ。

まあ、兎に角、そんなこんなで日曜日の朝は我が家を6時に出発し、中央道にのり一気に諏訪南まで行き、山の家でのブレーカーダウンを実行し、可能な限り早く152号線にロックオンしようという魂胆で、いつもはあまり使わない高速道路をガンガン使いまくって走行していたわけなのだ。

この日は朝から雨。しかし、昼からは晴れる模様。まず、八ヶ岳のお家のブレーカーを切り終わり、これから山を下りて、国道20号線(甲州街道)に出て、茅野に向かおうとしているさきもりちゃん。

国道20号線を進み、冨士見を越えてJR中央本線が迫ってくると、"かぶと"というレストランが現れる。

"かぶと"はカブトムシ由来なのか。11時30分の開店前から続々と車がやってきた。期待感が高まる。

50年以上前から営業しているらしい。店内は昭和な感じで、昭和生まれの僕としてはとても落ち着くし、懐かしくも感じる。

我々はハンバーグ定食を注文したが、ハンバーグランチもあり、これらは同値なのかそれとも異なるのか!確認忘れた。

ハンバーグは肉ッポサが前面に押し出された感じで、マスタードを絡めて食べると焼肉感を感じ、ご飯が進む。僕の目標とする方向とは真逆だが、とても美味しかった。トクチンも気に入ったようで、パクパク食べていた。

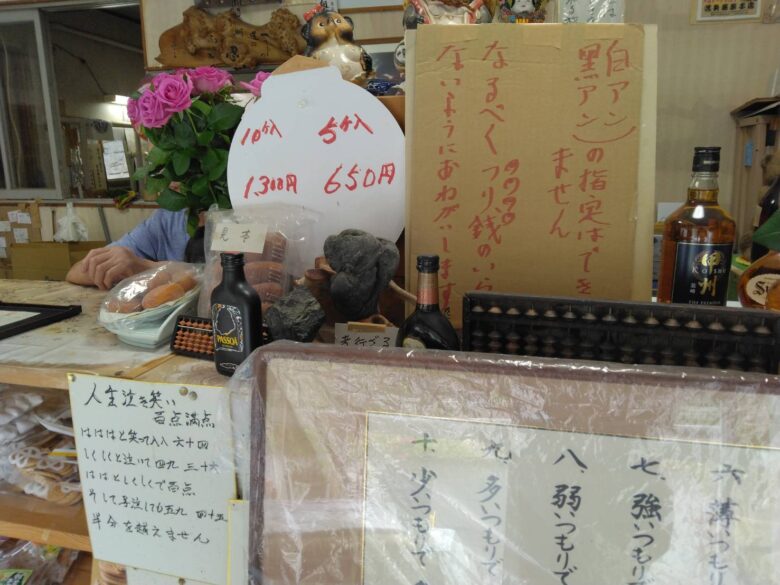

別荘に到着してみると、案の定ブレーカーはそのままだったので、二つだけ残してあとはすべて切り、急いで八ヶ岳から降下し、国道20号線(甲州街道)に出て、茅野を目指す。途中調べておいた”かぶと”というレストランでおいしいハンバーグを食べ、腹ごしらえをして、いよいよ国道152号線(秋葉街道)に入る。するといきなり杖突峠に向けてのクニャクニャ道になる。この登りにおいては、右手側に中央構造線が走っていることになるが、峠からは中央構造線と並走し始める。やっぱり、断層鞍部が形成され、そこが周囲より低くなるから峠越えの場所となるのだなあ。峠を越えて以降は直線的な走りやすい道のまま高遠へたどり着く。ここの高遠城は一度は見に来たいけど、今回は山城ではなくて、中央構造線に集中しないといけないので素通りする。美和ダムを越え、市野瀬の集落を少し行くと左から三峰川(みぶがわ)が流れ込んでくる。そこを左折し、三峰川に沿ってしばらく行くと左手にドーナツまんじゅうの看板が。ここには奥原菓子店という”ドーナツまんじゅう”だけを扱う菓子店があり、このドーナツを今日のおやつにしようと決めていたのである。この菓子店は1959年頃からドーナツまんじゅうを作っていて、現在はおばちゃんが一人で店を切り盛りしているようであるが、娘さんやお孫さんが跡を継ぐことになっているそうなので安心だ。ドーナツには黒(小豆)餡と白餡があるのだが、指定はできないそうで、確率論的に小豆餡としろ餡が混在することになる。ちなみに僕は10個入りを買ったが、最初の一個は小豆餡だった。店の椅子には釣りの雑誌が開いて置かれてい、良型のイワナの写真が載っていたので、

「この目の前の三峰川(みぶがわ)で釣れたのですか」

とおばちゃんに聞くとそうだという。

「でも、結構川が荒れていますよねえ?」

と言うと、

「数年前の豪雨で渓相がガラッと変わってしまってね」

とのこと。まあ、こういうアルプスの川は崩落も激しく、大水が出ると荒涼とした感じになってしまうのは自然の摂理としては仕方がないか。それでも、おばちゃんの話では釣り人はかなり奥まで入るようで、その根性には脱帽する。そう言う僕も、若い頃、この三峰川を釣りながら詰め登り、仙丈ケ岳(3033m)まで乗り上げようという妄想に浸ったことがあるが、当時は北アルプスの黒部上之廊下とその周辺の支谷の遡行計画で予定がいっぱいで行動に移すことはなかった。しばらくおばちゃんと話したが、85歳と聞いて全然若々しいので驚いてしまった。おばちゃんでなくおばあちゃんだったのだ。

茅野に入り、152号線の看板が登場。いよいよ中央構造線の旅が始まる。

杖突峠に向けてワインディングロードをひたすら攻める。さきもりちゃんの反応も機敏だ。

中央構造線に沿って、藤沢川が流れ、その脇を秋葉街道(152号線)が走る。もうじき高遠だ。

三峰川にそって走ると、すぐにドーナツまんじゅうの看板が目に入る。

集落にぽつんと現れる、奥原菓子店。看板の女の子の絵がカワイイ。

ドーナツまんじゅうは5個入り10個入りがある。一個のみの販売はない。

待ちきれなくて、早速開けてみました。なんかワクワクしてしまう。

最初の一個をパクッ!結果は小豆餡でした。昭和なドーナツで甘くてとても美味しい。

ドーナツまんじゅうを買って食することが出来たので、満足して、再び152号線に戻り南進し出してすぐに”零磁場ミネラル株式会社”という名前の怪しげな建物を発見。建物の一部は店舗にもなってるようで、”ゼロ磁場の秘水”という看板が掲げてある。怪しすぎてたまらなくなったので急遽車を停めて、中に入ってみる。店内も独特な雰囲気だが、社長さんらしき人が出てきたので、

「ここは磁場がゼロなんですか。何かが地球磁場を打ち消しているのですか?」

と聞くと、その社長さんは左手を出して、

「フレミングの法則だよ」

と仰せになる。

「はぁー!???、領家変成帯と三波川変成帯の岩石が磁化していてそれらと地球磁場が相殺するということですか?」

「ちがーうッ。フレミングの法則を知っているか?」

「はぁー!」

「ここの真下を中央構造線が走っているんだよ。と言うことは両脇から強烈な力で押されているんだ。そこに磁場あればフレミングの法則で渦状の電流が流れ、それが磁場を作り打ち消しているんだ」

…僕的なフレミングの法則の理解は、磁場中に電流があると力を受けるというものだが、この社長は力と磁場があれば電流が流れると仰せだ。それも渦状の。もしかして、ファラデーの電磁誘導の法則のことを言っているのだろうか?荷電粒子に力が働けば、粒子は加速し磁場中で円運動するが、断層同士が押し合っているわけで、その力ではミクロレベルの荷電粒子の運動は起こらないはずだが…、何が何だか分からなくなったので、こういう時は変な議論はせず、その場の空気に従った方が無難である…。

「なるほど、フレミングの法則のそのような理解もあるんですね。僕は大学で物理学を学んでいましたが、勉強になりました」

と言うと、社長殿もご機嫌で、

「物理を学んでいる人は理解が早いからこちらも説明が楽でいいよ」

「ありがとうございます」

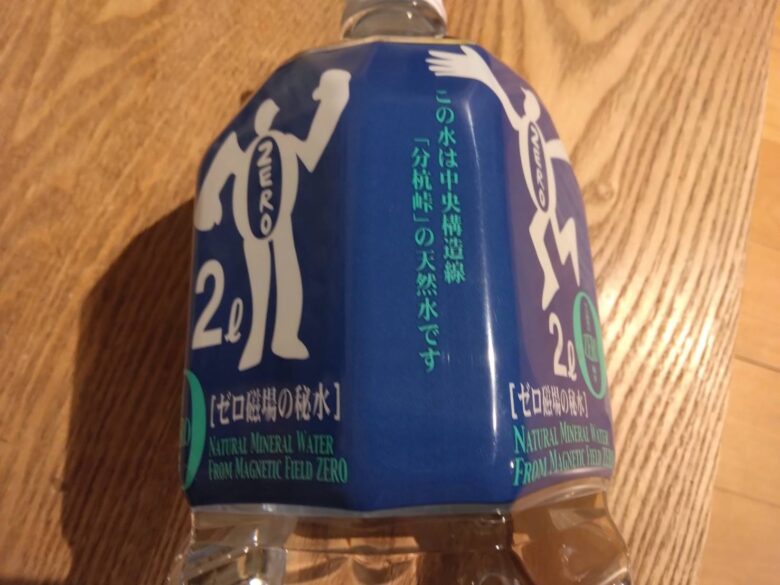

こんなやり取りをしていると、楽しくなってしまったので、目の前に売られている”ゼロ磁場の秘水”2ℓ750円を思わず買ってしまった。この値段、奥さんに報告すると怒られてしまうので、墓場まで持っていくことにした(結構、墓場まで持っていくものが最近増えてきたぞ)。

「まあ、とにかく、ここは低周波電磁波の中にいるようなものだ。だから健康にも良いのだよ」

つまり、いつ何時でも磁場がゼロというのではなく、磁場の方向がいろいろ定まらないのだろう(方位磁針を持って来れば、その向きが定まらず色々な方向を向くということだろう)。つまり磁場の緩やかな時間変動があり、それが低周波の装置の中にいるようなものだということなのだろうと勝手に解釈した僕。外に出てみると分杭峠(ぶんくいとうげ)に向かうシャトルバスの停留所があった。何故、シャトルバスなのか?と思ってバス停の人に聞いてみると、峠はパワースポットとなっており、駐車場がないので、このバスに乗ってみんなで行って、そこで”気”のエネルギーを浴びるのだそうだ。中央構造線を境に両側の地面が強烈な力で押しあっているので強烈なエネルギーが満ち溢れているという。しかし、ここの磁場はほぼゼロだから磁場のエネルギーは極めて弱いはず。また、地面が押し合っているなら、地面には歪むことで、歪みエネルギーは蓄積されているが、それを人間が吸収することはできないはずだ。それが放出されるのは地震の時だろう。僕の中では訳の分からないことばかり説明されて、まだまだ物理の理解が未熟(周囲の人が未熟なのか僕が未熟なのかは何とも言えないが)だということを痛感させられたのだった。世の中には色々なことがあるもんだ。

兎に角、僕はパワースポットみたいなものは興味がないので、さきもりちゃんのエンジンをスタートさせ、いよいよ難所の分杭峠に突入する。ここは国道152号線が酷道152号線に変貌する所でもある。途中、二台の車とすれ違うことになったが、たまたま退避場所があるところだったので救われた。そうでないところだと、特にシャトルバスなんかが来られた日にはなかなか大変なところだ。

"零磁場"という文字が目に飛び込んできた。

お店も営業中なので、お財布をもって入店!

独特な雰囲気の店内。社長さんとの会話は面白かった。

これが2ℓ750円のゼロ磁場の水でござんす。何か祝いの時に一杯やりますかな。

峠を越えて、少し下ると、中央構造線が地上に現れている”北川露頭(きたがわろとう)”にたどり着く。駐車場とトイレがあり、案内板に従って歩くと2~3分で露頭場所に。上から見てもわからないが、下の河原に降りて振り返ると感動的な中央構造線との対面が実現した。向かって左側の赤茶けた部分が内帯(領家変成帯)で丈夫な岩石からなっている。右の灰色の部分が外帯(三波川変成帯)で層構造をなした岩石が主流で、層方向にはがれやすい。このような岩石地盤の土地は土砂崩れが起こりやすく、崩れて土砂が堆積したところは平らになり、人が住み着くことになる。つまり、内帯側は急峻な崖からなり、人は住み着きづらいが、外帯側はなだらかな景色となり、集落が形成されることになるわけだ。

北川露頭に到着。駐車場は広く、トイレもあるので落ち着いて中央構造線を見学できる。

露頭場所に到着するが、上から見ただけではわからない。看板に説明があり、それによると、写真の黄色い線上に構造線が走っている。

河原に降りて振り返ると、これぞ中央構造線という景色が眼前に広がっている。赤色の方が領家変成帯で、高温のマグマが地下でゆっくり固まった花崗岩からなる。これに対して、灰色の方は三波川変成帯で、低温ではあるが地下の深いところで、高い圧力を受けて、薄い板を重ねたような構造をもつ結晶片岩からなる。

北川露頭を見学した我々は、その勢いで大鹿村中央構造線博物館に乗り込んだ。この博物館の真下を丁度中央構造線が走っているようで、外の展示には構造線が示されていて、それを境に領家変成帯(内帯)側と三波川変成帯(外帯)側のそれぞれで典型的にみられる石が展示されていた。石愛好家にはたまらない内容だろう。まあ、僕はすべての石が同じに見えてしまう症状があるので、なかなか面白さはわからないのだが。中に入ると受付があり、女性が現れて対応してくれた。この女性、いかにも地球科学を専攻し、地質大好きです的雰囲気が漂っていたので、受付ついでにこちらの素人質問をいくつか投げ掛けてみた。すると、淡々と、しかし手を抜くことなく論理的に説明してくれて、極めて分かりやすかった。ゼロ磁場の所で味わった???とは対照的であった。博物館の展示は岩石の展示が詳しく、更には中央構造線の形成から現在までの説明も丁寧であるが、僕のように石の区別がつかないと、その面白さの半分も体感できないかもしれない。もう少し石の修行(⁉)をしてから再訪問する必要があるかもね。帰りがけに、参考資料を購入するために、再び受付によると、例の女性が現れたので、もう一つ質問をしてみた。以前、吉祥山に登山した時に見た岩についてである。

「角閃石片岩が見当たらなかったんですけど、どこにありますか」

と僕が問うと、その淡々とした女性がわずかに悲し気な表情を見せ、

「ここには角閃石片岩はないんですよ」

とのこと。そこで、僕が、

「豊橋にある吉祥山に行くと角閃石片岩の露頭がいっぱいありましたよ」

というと、淡々とした雰囲気の目の奥がキラリと光ったような気がした。そして、奥に行きノートパッドを持ってきて何やら調べ始めた。そして、吉祥山の案内ページを見て、

「本当ですね」

と自分自身に語り掛けるように、そして、顔をあげて僕に視線を向けると、

「登りやすい山なんですか」

と今度は彼女が質問してきた。そのまなざしの奥には、なんだか嬉しそうな雰囲気がにじみ出し、表情が少し温かみを持ったように感じられた。

「登山道もよく整備されていて、非常に登りやすかったですよ」

と答えると、とても穏やかな表情になって、

「ここ(大鹿村)からだと、新城を抜けるのが大変なんですよ」

と言った後、再びノートパッドを眺めていた。なんだか、専門家に質問ばかり投げ掛けていたのだが、僕の方も有意義な情報を与えることが出来た(まさにgive-and-takeの関係)ことに、俺もなかなかな奴だ的気分となり、満足げに博物館を後にすることが出来た。この中央構造線博物館で学んだ内容はCafe Lagrange 雨読編に詳しくまめるとことにして、今日の所は名古屋に向けてエンジンをスタートしよう。

構造線博物館に到着。構造線を巡る石達がわかりやすく並べられている。

入口には中央構造線の大まかな説明板がある。

この真下を中央構造線が通っている。そして、この両脇を内帯と外帯に分けて、それぞれに典型的な岩の展示が行われている。。

中央構造線の内帯(領家変成帯)側が大きく崩れた大西山の崩壊地。

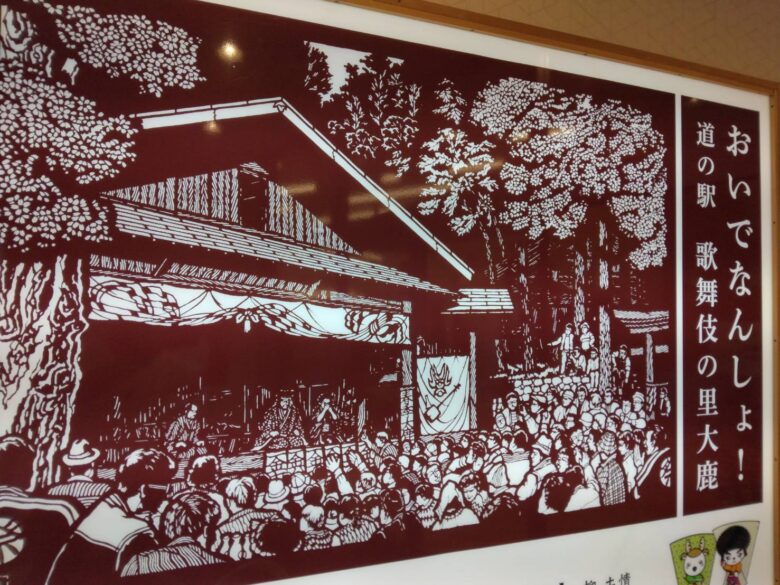

村内にある道の駅にも寄ってみた。

大鹿村は中央構造線だけでなく、歌舞伎も有名らしい。

大鹿村以南の152号線は、地蔵峠の所で災害のため通行止めらしい。更に、中央構造線安康(あんこう)の露頭も土砂で埋まってしまい、現在は見ることが出来ないということ。仕方ないので、伊那谷に出て、153号線に乗り換えて、名古屋目指してさきもりちゃんのステアリングを切るのだった。

コメント